もう迷わない 根分岐部病変

平間駅から徒歩1分。ワコ歯科・矯正歯科クリニック院長の長崎です。

もう迷わない、根分岐部病変(水上哲也先生 著)読了。

根分岐部病変(二股、三股になった歯の股部分の骨が溶けた状態)の治療方法+ケーススタディ集。

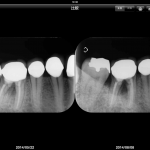

自分の右下6が根分岐部病変で痛みがでて、現在歯間ブラシによるプラーク(バイキン)コントロールで様子を見ている状態なので、将来的な治療方法の選択のために購入したものです。

豊富なイラストと写真で、非常にわかりやすく面白く読めました。定期的な口腔内写真撮影や、手術中の写真を撮影することの重要性を再確認しました。

私は歯周病のコントロール=プラークコントロールであり、歯石を取るのも、再生療法を含む歯周外科(歯肉を切ったり骨を削ったり足したりすること)も、歯科医師、歯科衛生士、患者さんが共にプラークコントロールをやりやすいようにお口の中の環境を整えることと考えています。

ただ、闇雲に高度な治療法をありがたがるのではなく、歯科医師、歯科衛生士、患者さんのそれぞれでどれだけのことが可能かを知っておく必要があります。

つまり

・歯周う外科を行う前に、歯科医師、歯科衛生士、患者さんそれぞれで歯周病のコントロール(=プラークコントロール)がどこまで行えるか?

・患者さんは肉体的、精神的、(セルフケアの)技術的、金銭的に「まあ、ここまでならやってもいいかな」という覚悟があるか?歯ブラシ以外の道具(歯間ブラシ、フロス、音波ブラシ、タフトブラシ等)の特性を理解し、使いこなせるか?

・歯周外科を行うのであれば、自分の力量で可能か、それとも専門医を紹介するのか?

・治療を諦める(抜歯する)基準をその患者さんごとにある程度設定しているか?

・歯周外科自体が完ぺきに出来たと仮定して、患者さんが骨を削ったり、かぶせ物を繋いだりして複雑になったお口のなかを、自分でプラークコントロールが可能なのか?

・いかなる補綴物(かぶせもの)も完璧ではなく、いずれはダメになることを歯科医師、歯科衛生士、患者さん共に理解していて、ダメになった時にどーするかという計画を持っているか?

とゆーようなことを考えておかないといけません。

難しい治療にチャレンジしたくなる、あるいはそうせざるを得ない事もありますが、患者さんのお口の中は曲芸を披露する場ではないので「可能な限り治療の手順、補綴物の設計はシンプルに」しようと思いました。